それにしても2016年という年は、私にとっては文化的にとても豊穣であり、その受容によって非常に享楽的な1年となった。端的に言えば、素晴らしく楽しい1年だった。おかげでブログもなんとなく再開した。それもこれも1位になった体験が、私の日常に“パーッと華やぐ魔法をかけ”てくれたからに違いない(さっそくのネタバレ)。ちなみに順位なんて便宜上のものであり、体験に序列をつけること自体が野暮なものだと思っています。まあ、蛇足です。

ありがとう2016年。ありがとう小沢健二。

20位 大相撲 2016年 9月場所 3日目

初めて大相撲を観に行き、いわゆる枡席で名物の焼き鳥を食らい、ビールをたらふく飲んだ。

この日は序ノ口の服部桜が無気力試合をして客席から声援が飛んだり、横綱・日馬富士に土がついて座布団が飛び交ったり、某有名アニメ映画監督をお見かけしてお声がけできたりと、ただの相撲観戦に止まらない有意義さがあっての、20位。楽しかった。

ずっと観察している序ノ口の服部桜、今日は相撲史に残る取組だった……。相手が怖すぎたのか、3回も相手に触れず自ら転んで、毎回認めてもらえず場内異様な空気の中やり直しになって最終的にやっぱり自分から転んで……。見てはいけないものを見たような…

— 越冬 能町みね子 (@nmcmnc) 2016年9月13日

15位 宝塚 宙組『Shakespeare 〜空に満つるは、尽きせぬ言の葉〜』

18位 吾嬬竜孝『鉄腕アダム』1巻

17位 岩本ナオ『金の国 水の国』

今年のマンガは個人的に低調だった。もっとも、面白いマンガは当然のようにあって、私が追えていないだけに違いないのだろうけれども。

吾嬬竜孝『鉄腕アダム』は洋画的なキャラクター造形と科学的な蘊蓄を少年マンガ的なヒーロー物に落とし込む意欲作。話題作『ファイアパンチ』よりも私は買っている。

前作『町でうわさの天狗の子』で、物語の後半で『もののけ姫』ばりの驚くような想像力を見せつけてくれた岩本ナオの最新作は、『カリオストロの城』ばりのウェルメードな小話といった感じで、2時間の映画にするのにぴったり。『このマンガがすごい』でも上位に入ったらしいが、むべなるかな。

結局、今年もっとも面白いと思ったマンガは、マンガ畑の外からやってきたひらのりょう『FANTASTIC WORLD』だった。芸術アニメの制作者でありミュージシャンでもある作者の奔放な活動は、マンガにあってもまったくぶれることなく独自の世界を築いている。宮崎駿『風の谷のナウシカ』の例に漏れず、アニメーターが描くマンガは、絵は驚くほど達者であってもコマ運びといったマンガの文法面において厳しい結果になることが多い中にあって、本作は、めくりやヒキ、コマ運びによる視線誘導においても十分な達成を見せてくれる。もちろん、繰り広げられる幻想的な世界はセンスオブワンダーとしか形容のしようがないもので、『AKIRA』や『エヴァンゲリオン』といった過去の名作からの影響を屈託なく披露していて素晴らしい。もっとこの世界を見せてほしいと、誰もが思うはずだ。

15位 Brian Willson『Pet Soundsライブ』

著:ジム・フジーリ/訳:村上春樹『ペットサウンズ』より

「しかし早晩、六〇年代のポップ・ミュージックのおおかたは忘れ去られてしまうことだろう。それらの歌は、今日の我々にとっての二十世紀初頭のヒット・ソングと同じように、日常生活から姿を消してしまうはずだ。

時は移り、新しいものごとが我々を喜ばせ、我々に情報を与え、我々の人生を形づくっていくことになる。これは避けがたい成り行きだ。しかしたとえそうなっても、自分が今いる場所と、自分がこれから向かおうとしている場所とのはざまで、あるいは少年時代の静けさと、これからやってくるはずの波乱に満ちた未来とのはざまで、途方に暮れている人々で世界は満ちているはずだ。

このような未来の世界に一人の少年がいる。彼はひどく怯えている。

世界は大きな、不吉な場所だ。そして彼には頼るべき人もいない。誰も彼を理解してはくれない。 ほら、ちょっとこれを聴いてごらんよ、とそんなときに誰かが言う。

『ペットサウンズ』だ。

チャイムのような音のするギター、天国に上り詰めていくようなヴォイス。そこには生き生きとした感情がある。心が剥き出しにされる。まもなく少年は知ることになる。自分はひとりぼっちではないのだ、と。

そして世界は再びまわり始める。」

14位 ハイバイ『おとこたち』

12位 曲沼美恵『メディア・モンスター:誰が「黒川紀章」を殺したのか?』

数十ページ読んだだけで傑作とわかる労作。同様のノンフィクション『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』とは、骨太なドキュメンタリーであると同時に昭和という時代を切り取った社会文化史であるという点でも似ている。

そもそも固有の土地に立つ一点物である建築自体が、写真というメディアを通してイメージ的に作品を伝播せざるをえない側面を持つ。つまり黒川紀章が、メディアが花開いた昭和の時代にセルフプロデュースで圧倒的な成功を得られた要因は、建築家の職能としてメディアの特性を把握していたところにもあるのだろう。

それにしても昭和もはるか遠くになった現在、建築はどのような状況を迎えているのだろうか?

11位 伊東豊雄『新国立競技場B案シンポジウム』

どうも建築は、メディアを制すれば評価を得られるといったレベルを超えて、さらに困難な状況を迎えているようだ。

そもそも、あの2案をまともに審査すれば、少なくとも単体の建築物としては伊東案が圧勝だと思いますけどね。その意味でも公開すべき。

— yoshihide asaco (@asaco4) 2016年3月28日

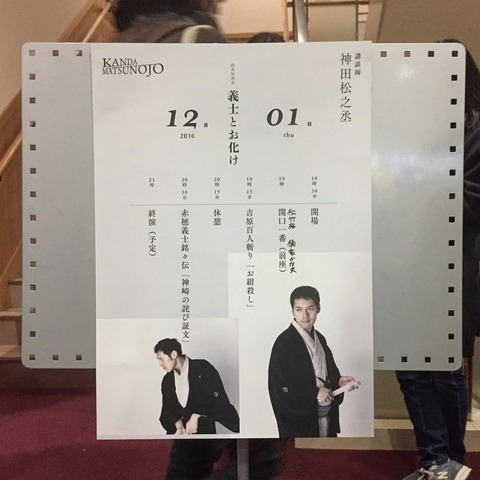

10位 神田松乃丞『義士とお化け』

講談のことは何も知らないけれども、演じるという次元において考えるに、神田松乃丞は天才であると断言してしまいたい。特に『吉原百人斬り「お紺殺し」』で見せた、次郎左衛門の演技を演じるという入れ子構造は、彼の圧倒的な演技力を十二分に示していた。

めざといファンは当然松乃丞を発見しており、二ツ目にしてその人気は揺るぎない。伝統芸能の新旗手の今後を、意識的に追いかけねば。

9位 ランジャタイ『M-1GP2回戦 宇宙大戦争』

そして講談と同じく、一人芝居の伝統的な話芸である落語。

その落語に現在性を取り戻した孤高の天才漫才師ランジャタイは、2013年12月9日のベストエンタで初めてその芸を目の当たりにして以来、ずっと私の生活の中心であり続けている。

2014年、2015年、2016年と賞レースの優勝を信じて止まなかったのだけれど、本年の結果はM-1グランプリ準々決勝敗退となった。まあ、受けていなかったのだから仕方ない。

そんな彼らの軌跡にあって、2回戦の『宇宙大戦争』の出来は白眉と評するに相応しいものだった。漫才の未来は、彼らと共にある。どうか一人でも多くの人が、彼らの笑いを理解してくれますように。

8位 庵野秀明『シンゴジラ』

7位 片渕須直『この世界の片隅に』

世界が続く以上、我々は生きていかなくてはならない。辛いことを過度に思い出すこともなくして、少しずつでも前を向いて歩き始めなくてはいけない。過ぎていく日々を踏みしめて僕らは行くのだ。

6位 木村一基『王位戦七番勝負』

今回も木村一基はタイトルを獲れなかった。何度も挑戦して、そのたびに獲得間近になりながらも、やっぱり勝利の女神は彼に微笑まない。

そんな木村一基という棋士に将棋ファンが抱く愛情は、特別だ。それは決して判官贔屓などではない。安い浪花節では、決してない。彼は、強い弱いという次元を超えて、棋士の存在理由をわかりやすく示してくれているからだ。

将棋がしばしば人生の比喩にあげられることを、私は肯定している。そして木村一基という棋士は、人生の比喩そのままに、「生きる」ことの悲喜を美しいまでの純度で体現してくれている。

5位 Enjoy Music Club『エンジョイスーパーライブ』

4位 片想い『QUIERO V.I.P.』@京都

3位 ザ・なつやすみバンド『tour fantasia』@東京

Enjoy Music Clubのライブは今一番幸せで、片想いのライブは今一番楽しくて、ザ・なつやすみバンドのライブは今一番格好いい。

それにしても、なんとなく足を運んだエンジョイスーパーライブが、今年の後半のあり方を変えてしまった。そしてエンジョイスーパーライブを受け、中川さんの声に惚れて観に行ったザ・なつやすみバンドの『tour fantasia』@東京の素晴らしさたるや! 特に生管弦楽器勢+パーカッションの編隊で披露された『ラプソディー』はただただ圧巻だった。こんなにも格好いい演奏が披露されるライブは、もっとたくさんのお客さんに目撃されてほしいものだが、果たしてこんなネットの片隅のブログに何の影響力があるだろうか。

2位 馬車楽亭馬太郎『パカラ』

大天才・国崎和也(ランジャタイ)による創作人情物落語は、彼がその驚くべき笑いの才能を、漫才以外で示して見せた衝撃作にして問題作。同時に、落語からの多大なる影響を包み隠さず開陳したという意味でも、非常に意義深い表現となっていた。

2016年、板橋にある公民会の会議室で、落語に現在性を取り戻しつつ、笑いの未来に先鞭をつける実験が密かに、しかし大胆に行われていた。その目撃者になれたことを、笑いの神に感謝したい。

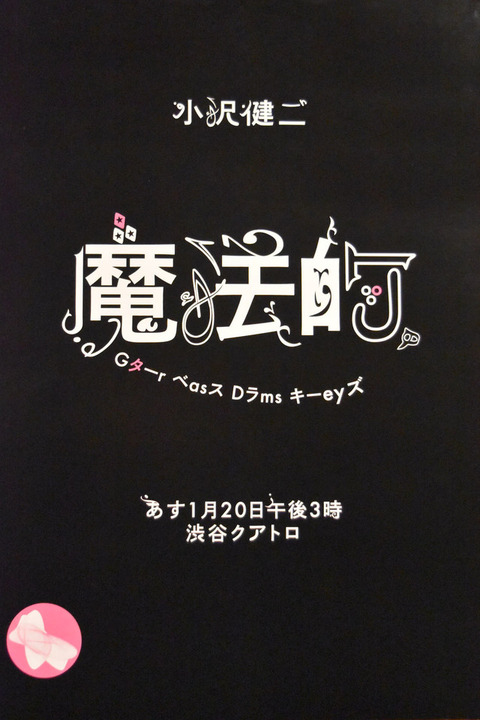

1位 小沢健二『魔法的』

語る言葉を持ちません。新曲はいずれも素晴らしかったです。